交大新上院 | 梁衍學:“基建狂魔”的未來一定是建筑機器人

本碩畢業于上海交大機動學院的梁衍學,小時候肯定會唱一首名為“粉刷匠”的兒歌,”我是一個粉刷匠,粉刷本領強。我要把那新房子,刷得更漂亮……”

如今,身為蔚建科技創始人,梁衍學將公司定位于“產品化領先的建筑智能公司”,希望變革傳統的建筑的行業,他的麾下悄然出現了一批以粉刷、抹灰等為代表的“建筑機器人軍團”。而2022年,他甚至悄然完成了一個“壯舉”,上海交大醫學院建設新校區,他派出了6臺“抹灰機器人”去助陣。如今,他可以驕傲地說,母校醫學院新校區的抹灰,都是蔚建科技的機器人干的。

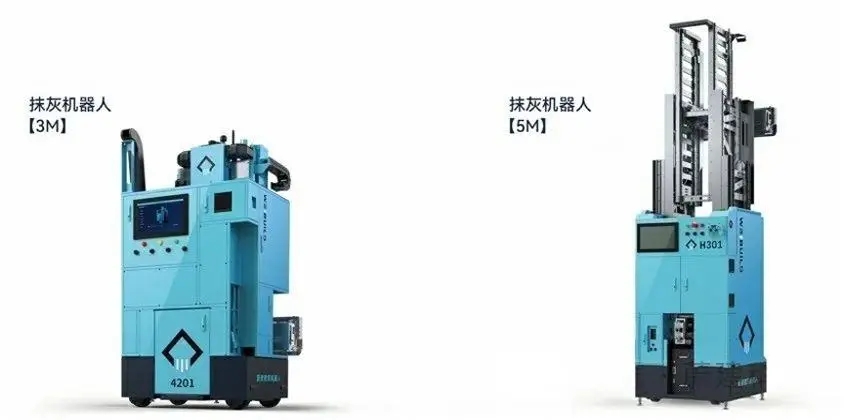

蔚建抹灰機器人作業

梁衍學向「交大新上院」表示,蔚建科技抹灰機器人的工作效率已做到熟練工人的十倍以上。

而將時間翻轉到2020年,當時的梁衍學剛從博智林智能技術研究總院常務副院長的位置上離職,當時其負責博智林的整體研發(團隊超千人)。當初的博智林,承擔著碧桂園轉型的重任,梁衍學負責包括建筑機器人、餐廳機器人研發體系搭建,以及近10種機器人應用以及基礎技術的研發。

交大校友,蔚建科技CEO梁衍學

那機器人領域的創業,究竟該選擇哪個落地場景呢?

身為交大人的嚴謹,梁衍學決定從中國從業人口統計的年鑒入手。他發現,制造業的從業人數在中國排名第一,但在日本發那科做了10多年工業機器人的梁衍學,對工業機器人有點審美疲勞。而在中國,從業人數僅次于制造業的就是建筑業,整整有5000萬就業人口。

梁衍學認為,機器人的終極目標就是替代人類勞動。哪個賽道人工勞動成本更高,人工的工作量越重,哪個賽道就是機器人創業者應該重點關注的領域,從這個角度來看,建筑業比制造業更需要“機器人”。

同時,全球建筑業用工成本與勞工短缺居高不下,而在國內,建筑工人更是出現“老齡化”趨勢。建筑,這個超萬億的巨大市場,將成為智能機器人技術絕佳的應用場景。

梁衍學決定,“ALL in”建筑機器人。

創立蔚建科技后,梁衍學卻立刻面臨到中國房地產、建筑業滑坡的窘境,但他始終覺得,變革往往在困境中孕育而生,行業的窘境,將倒逼建筑行業精細化管理,建筑機器人的發展正逢其時。創業4年來,蔚建科技收獲了線性資本、紅杉資本、險峰K2VC 、保利資本、廈門建發、瑞奕資本、獨秀資本等多輪融資,也成為母校——交大母基金的portfolio企業。

梁衍學覺得,隨著行業頭部總包玩家開始規模使用機器人,以優化服務體系及尋求高質量發展,以及蔚建科技海外業務的逐漸展開,建筑機器人的的“拐點”時點已至。

技術之美與產業之痛

當初在創業路徑選擇上,梁衍學之所以沒選擇“工業機器人”的很大一個原因是,覺得“工業機器人”缺乏挑戰。他在交大本碩畢業后,去東京工業大學讀博,后進入日本FANUC機器人,擔任首席研究員,做了10多年工業機器人的梁衍學,對“工業機器人”有點審美疲勞。

但建筑機器人的挑戰,似乎有點大?

梁衍學將這歸納為,建筑機器人正在遭遇的“技術之美與產業之痛”。

在工業機器人領域,以中國完善的工業體系,只要找一個工廠廠長,設立工業機器人落地的標準化流程,如確定機器人需要完成的任務,例如搬運、焊接、裝配等;分析任務的要求和特點,包括工作空間、精度要求、負載能力等;就能制定任務的執行順序和路徑規劃。

但這些在建筑工地上,完全行不通。相比工業機器人,建筑機器人作業所在環境更復雜,工序更多,遇到的挑戰更大。

蔚建科技生產的抹灰機器人

建筑行業的流程非常復雜,工序繁雜要求又非常多樣化, 無人化難度極大。以抹灰為例,抹灰在施工中屬于“重體力”勞動,培養周期又長,屬于典型的“技術工種”,需要“老師傅”才能做。僅抹灰,就有墻面測量、灰餅、沖筋、抹灰、刮平、收光等多道工序。梁衍學算過這么一筆賬:

在建筑領域中,僅抹灰一項,國內市場就高達1200億。

但抹灰的難度又非常高,抹灰不僅需要工人師傅保持對墻面的壓力,防止出現空鼓、開裂、脫落等問題,還要保證抹灰質量、穩定,兼顧效率、成本。一位工人師傅,一般一天最多能抹50平米,而這就涉及到1. 5噸的砂漿量,工作強度非常大。這就導致在建筑的多道工序中,抹灰可能是其中工資最貴的那一個。

梁衍學決定,將抹灰機器人作為進入建筑總包的突破口。但他很快就發現,建筑機器人的工藝數字化、施工標準化、群體進化,哪一關都不好闖。

建筑業是一個古老的行業,即便是包工頭、建筑公司的老板,也說不清抹灰的門道。技術都掌握在“老師傅”的手拿把攥中,而建筑機器人的難點在于,必須用科學的算法解釋出來老師傅每個動作的意義是什么。蔚建科技找了同濟大學的博士,專門負責作為老師傅和技術人員的橋梁,解決如何把一個最傳統、古老的建筑工藝數字化。

梁衍學覺得,過去中國“基建狂魔”的根基,在于辛勤勞作的工人師傅。但“老師傅”終會老去,“提桶跑路”成為網上熱詞,現在需要將工序數字化、標準化,然后通過機器的深度學習,開啟自我進化的過程。從這個角度來看,“基建狂魔”的未來一定是建筑機器人。

通過基于AI技術,學習上百名大工師傅的經驗,并將其轉化為數字化指令,實現建筑工藝的數字化;再對施工工藝進行全流程、標準化分解和規范,確保每一個動作都保持穩定和高精度,實現高垂平、不空鼓,大幅提升效率和質量;然后通過對后臺持續分析和優化,依托云端大腦,將優化的算法同步給所有機器人,實現群體進化。

目前,蔚建科技的抹灰機器人在安全、質量、產能、交付指標上都超過了“老師傅”。梁衍學透露,蔚建的抹灰機器人單日抹灰產可達700平米,抹灰墻高達5.5m,空鼓返修率只有0.02%。

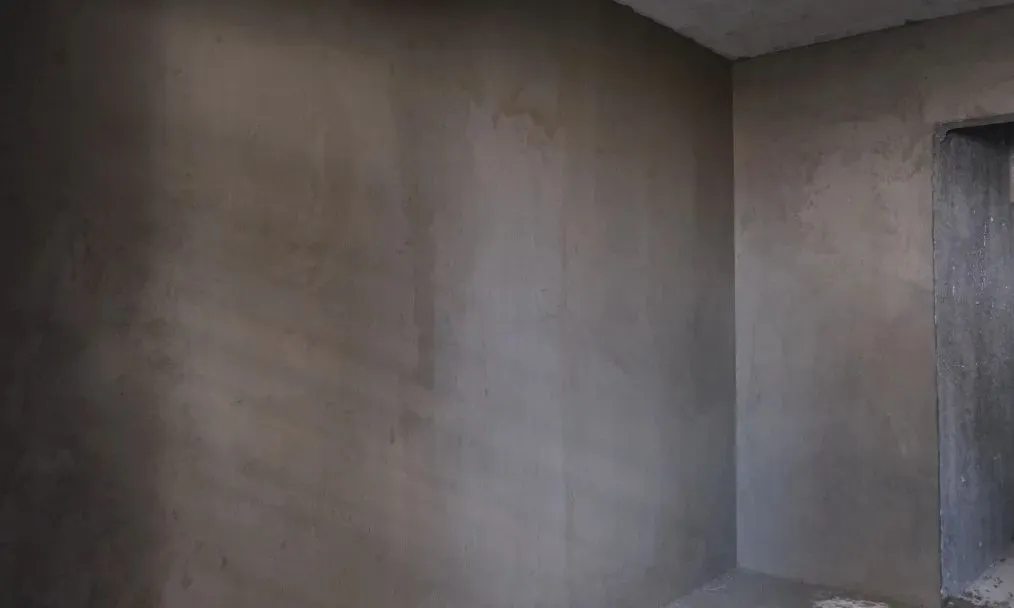

蔚建抹灰機器人完成的墻面

但更大的問題,在于行業理念的改變。

建筑行業是一個巨大而又傳統的行業,產業本身就有很大的慣性,它的生產關系是幾十年、幾百年甚至上千年形成的。而蔚建科技實施的工藝數字化、施工標準化、群體進化,其本質是將工廠的那套流程和標準化,帶入到建筑業,一定會對建筑行業現有的組織方式產生重大沖擊,這其中的挑戰,真是甘苦自知。

梁衍學深深地認識到,要想變革一個傳統行業,是極度困難的。作為一家創業公司,唯有把產品打磨的更加優秀,在某些點上給行業帶來數量級的效率提升,才可能被行業所接受。以抹灰機器人為例,哪怕機器人效率3倍優于人工,但行業可能還沒為此改變流程的動力,但如果提升到8-10倍效率呢?行業中可能就會有人愿意試一試,甚至在流程上做一些妥協。

而蔚建科技抹灰機器人的第一次商業落地,就是交大醫學院新校區的建設。而正是因為交大醫學院項目的成功,后續才會有金地、口腔醫院等項目的落地。

而在2023年10月,蔚建科技與中建八局組建了一家合資公司,而公司的名字開宗明義:“中建未來智造”。

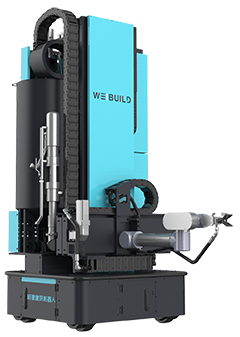

梁衍學透露,目前除抹灰機器人外,蔚建科技還有鋼筋加工機器人、膩子涂覆機器人、噴涂機器人、測量機器人等多條產品線已進入工地測試階段。

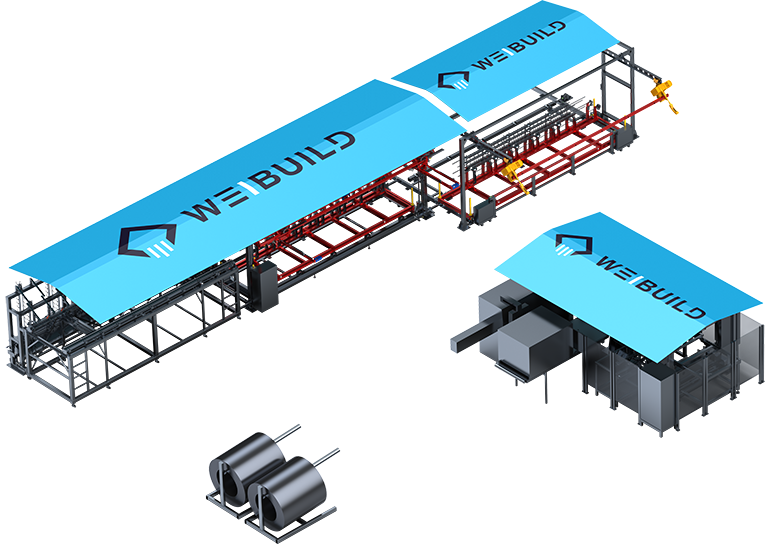

蔚建科技產品

商業落地

“一幅畫貼在墻上三天不動,就變成背景了。”梁衍學覺得,而傳統行業變革者,一定來自外部。

梁衍學覺得,機器人就是以代替人的一個或者某個動作為使命的。放在建筑行業,就是看哪個動作技術難度越大,勞動強度越高、人工成本越高,就越有用機器人取代的必要。

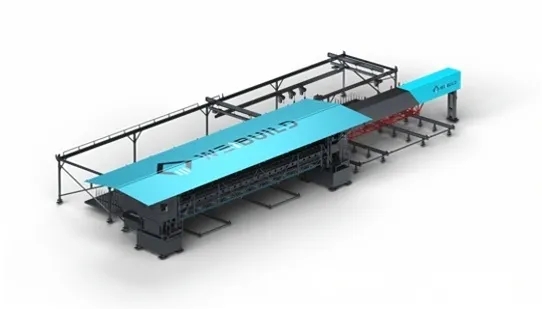

蔚建科技的另一款主打產品是“鋼筋加工機器人”。

在建筑行業有特殊的小工、大工的現象,大工要手藝,而小工往往只是搬物料,大量的成本就發生在無效的運輸上,而這在鋼筋領域體現的尤為明顯。原材料在進入工地后,需要先拉筋、箍筋,然后再進行彎曲、拉直、切斷等加工,而在施工中又需要縱筋、 直筋、盤筋等工序。而過往人工在進行切斷等加工操作時,還會造成大量的原材料浪費。

而通過蔚建的“全自動柔性鋼筋加工線”,可實現全無人作業,從而大幅降低原材料損耗及運營成本。而在房地產下滑的當下,梁衍學明確感受到,建筑行業進行精細化管理、降本增效的決心。而這個反過來又促進了,建筑行業對以建筑機器人為代表的智能建筑體系的接受度。

蔚建鋼筋智能加工系統

梁衍學同時表示:隨著建筑機器人在“降本增效”上成效逐漸顯著,蔚建科技接到了越來越多的“出海”邀約。

與大陸市場不同,海外市場的建筑工人的成本遠遠高于國內。以新加坡為例,其是中國市場的5-8倍,而中東是4-5倍。在中東,目前90%建筑業勞工本就是由輸入性勞動力構成。梁衍學認為,在全球建筑業用工成本與勞工短缺居高不下的當下,建筑機器人技術絕佳應用場景開始出現。

面對萬億級別的建筑市場,梁衍學覺得,蔚建科技可做的還有很多,蔚建科技將“持續與產業鏈各方深度鏈接,共同構筑智能建筑業的新生態體系”。

滬公網安備 31011302006679號

滬公網安備 31011302006679號